L'effet Bouba Kiki

Commençons par un retour en enfance. Et pas n’importe lequel ! Un retour en enfance musical.

Outre le plaisir de réécouter ces quelques notes enchanteresses accompagnées de la douce voix de François Morel, nous allons nous servir de l’œuvre de Prokofiev pour illustrer un curieux phénomène de linguistique. L’effet Bouba-Kiki.

Prenons le plus petit des êtres vivants du conte symphonique de Prokofiev, l’oiseau. Le compositeur russe a choisi de le caractériser par un instrument jouant dans un registre très aigu, la flute traversière. Au contraire, prenons le loup. Il est représenté par trois cors jouant dans un registre beaucoup plus grave.

Le contraire nous paraitrait curieux. Le loup étant un animal beaucoup plus massif que le petit oiseau, la fréquence basse à laquelle jouent les cors lui correspond parfaitement. Le caractère gracile et délicat de l’oiseau est lui bien mieux représenté par les notes aiguës de la flute.

L’effet Bouba-Kiki représente ce même chose phénomène dans la parole humaine. C’est un psychologue allemand qui en a tracé les premiers contours en 1929. Il s’est rendu compte de l’association non arbitraire entre la prononciation d’un mot et le son qui le caractérise.

Imaginons des mots tels que bouba, moju, loma. Ils n’ont aucun sens mais il est aisé de les associer à des caractères de rondeurs, de grandeur, de lenteur. Au contraire, prenons des mots comme kiki, keti, kipé. Nous allons avoir tendance à y associer des objets plus pointus, plus petits, plus rapides.

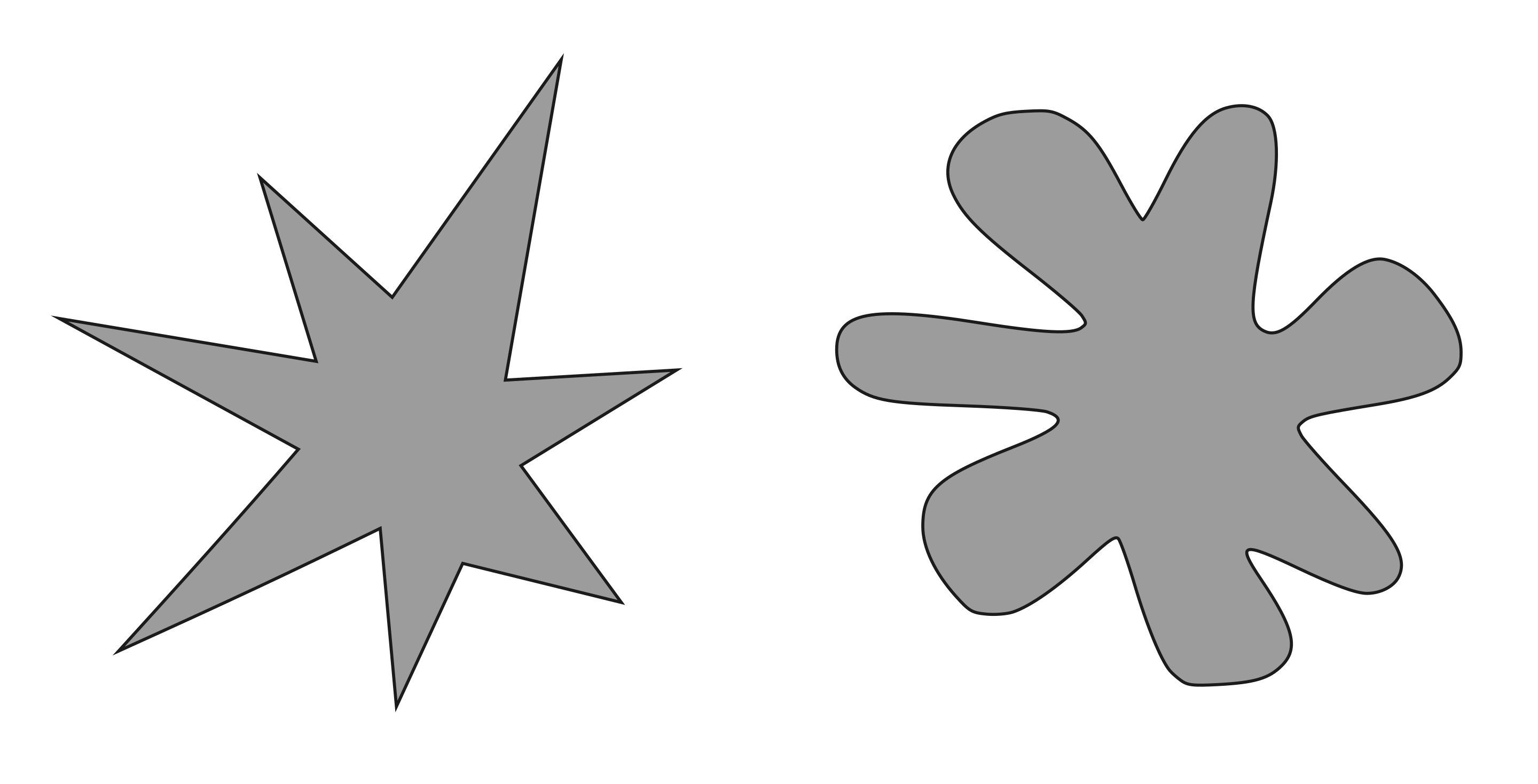

Ce phénomène semble exister pour l’ensemble de l’humanité. Deux chercheurs, Ramachandran et Hubbard ont demandé à des étudiants anglophones et des locuteurs tamouls d’associer telle forme à Bouba et telle autre forme à Kiki.95% des personnes de l’étude ont associé les mêmes formes aux mêmes sons.

Cela semble aussi être le cas chez le peuple Himba, au nord de la Namibie. En extrapolant un peu, il serait donc possible de deviner le sens de certains mots d’une langue étrangère en se fiant à leur prononciation.

Plusieurs hypothèses tentent d’expliquer ce phénomène.

Une explication avance que, dans le monde réel, les caractères petit et pointu vont souvent de pair avec des sons aigus. Les petits objets vibrent avec des fréquences plus aigües que les gros objets. Il suffit d’écouter vibrer une corde de violon et celle d’une contrebasse pour s’en assurer.

C’est également le cas pour des objets mous et les objets durs. Un objet mou, s’il tombe sur le sol, va faire un son plus grave qu’un objet dur, qui risque de surcroît de se casser en de petits morceaux pointus.

Mathilde Fort et Jean-Luc Schwartz avancent l'hypothèse que cet effet provient de la physique des objets. En roulant, un objet rond, va produire un son continu de fréquence basse, semblable aux sons du mot bouba. Au contraire, en faisant rouler sur lui-même un objet pointu, il va produire des sons discontinus, de fréquence plus élevée, comme le mot kiki.

Maintenant, vous saurez quoi dire à la grand-mère qui court après son bichon maltais, Kiki.

Member discussion